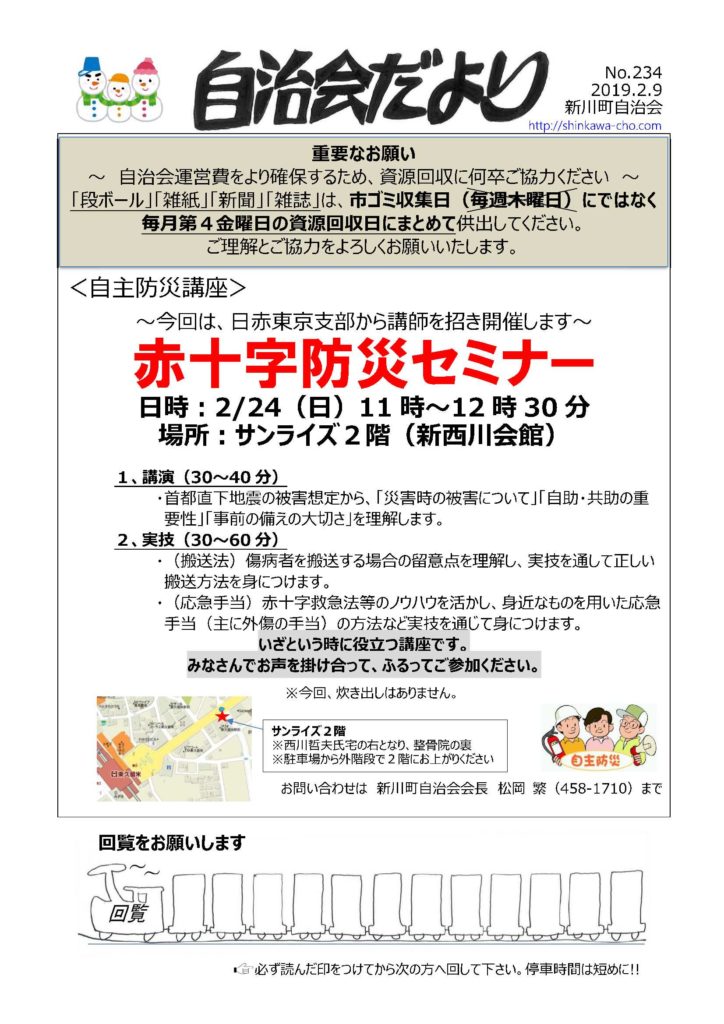

自主防災講座 2019年2月24日(日)

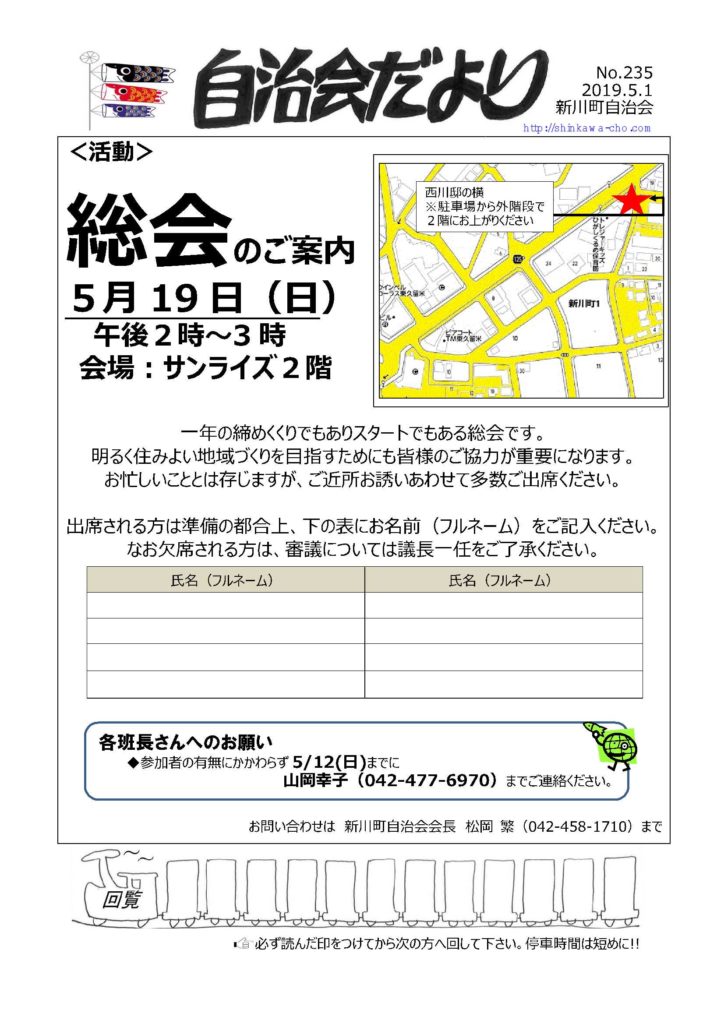

2019年2月24日(日)11時〜12時30分 場所:サンライズ2階(旧西川会館)参加者:12名+日本赤十字社 越後氏

外階段を上がった2階が会場です。

赤十字基本7原則の人道から解説が始まり

新潟県中越地震、阪神淡路大震災、東日本大震災の実例を挙げて

災害の規模が大きくなると外部からの支援が難しく、救護班が駆けつける前に亡くなる方が多い。

阪神淡路大震災 での救助活動は 2割が自衛隊、8割が地元自治体で自助共助がとても重要とのお話でした。

プロジェクターを忘れてしまった為、ノートパソコンのスライドを見ながらの講演となりました。

南海トラフ、首都直下地震は大きな被害が想定されている。南海トラフ32万人死者予想、ただし減災対策では6万人、災害が起こった時に被害を少なくするためには予防がとても大切。

阪神淡路大震災では 、木造住宅の倒壊による火災の被害が多い。道が狭く消防車の侵入が困難。高速道路の倒壊でトラックの荷物が氾濫し、道路渋滞の為緊急車両が救助になかなか行けない。

物流が止まるので備蓄が大事。役場も被災し行政の機能麻痺。病院の廊下にも仮説のベット、病人以外も避難。

救急車は都内全部で300台程度。救急車を呼んでもなかなか来られない。

(後ろ姿ですが) 真剣なまなざし

<減災> 災害の発生を抑える事は出来ないが、災害の被害を事前に備えて抑える事は出来る。

災害に備えて食べ物や飲物の備蓄は結構十分だが、食べた後のトイレのことを忘れがち。

食い入るように

普段の救急医療と災害医療の違いは医療資源、怪我人のバランスが変わる。普段の最善の医療を受けることが困難。

災害時はトリアージで分類し赤、黄色、緑、黒の優先度を設定。

東久留米市は東京都認定の災害拠点病院は無し。近くでは清瀬の東京病院や西東京の佐々病院、小平の昭和病院など指定あり。

自分たちで応急手当てをして搬送も自分で病院へ。近辺では緊急時に医者は東部地域センターへ集合予定。

この後、担架による搬送の実演や救急セットの三角巾の応用などを体験しました。

我らが新川町自治会

日頃から災害に備えることの重要性や地域皆さんの協力がとても大事だと感じた防災講座のお話でした。